ユーラップ流域でワシを見る

遊楽部川流域では、冬になるとワシたちを見ることができます。

ワシを見たい

12月~2月くらいまでが見頃です。

3月に入ると、急速に個体数が減っていきます。北へ旅立ってしまうのです。

ワシは、川のホッチャレがお目当てです。ですから、ワシを探すなら、川沿いの木を探すのが筋です。

道路から見ようとしても、なかなか見られません。

かといって、深い雪をこいで(上八雲は雪が多いのです)、川まで向かうのは大変すぎです。

ではどうするか。川と道路が交差しているところで見ると良いのです。つまり橋の上です。

橋の上から川沿いの木を探せば、かなりの確率でワシを見ることができます。

ただ、橋の上は、車が来ても逃げ場がありません。気をつけてください。

冬場は、雪が積もって、さらに道幅や橋幅?が狭くなります。車がスリップして、突っ込んでくるかも知れません。

その覚悟の上で、見に行って下さい。

セイヨウベツ橋から見たホッチャレの様子

川底にびっしりと、サケの死骸がしかさって(函館弁)います。

ワシたちは、これを食べるのです。

やってくるワシは、オオワシとオジロワシ。

どちらも大きくて立派なワシです。

見分け方は、黄色いくちばしが大きいのがオオワシ。

よくみると、愛嬌のある顔をしています。

体は黒と白のツートンカラーに見えます。

くちばしがあまり黄色くなくて、鋭い顔つきのがオジロワシです。

体は灰色っぽい茶色という感じで、微妙な色合いです。

似た鳥にトビ(トンビ)がいますが、こちらは、くちばしが小さくて黒く、しっぽが四角っぽくなっています。

ワシのしっぽは、丸形になっています。

ワシポイント1 セイヨウベツ橋

ワシポイント1は、上八雲のセイヨウベツ橋です。

セイヨウベツ橋から、上流の方に目をやると、ワシの好きな木があるのです。

うまくいくと、3羽も4羽もとまっていることがあります。

車を置くところがないのですが、橋を渡ったT字路の交差点のあたりが広く除雪されていることがあるので、できるだけ迷惑にならないところでちょっとだけ置かせてもらいます。

(他の車がスリップして突っ込んできても筆者は責任を取れませんので、あくまで自己責任ということで。)

なぜこの木に集まるのか、ワシたちに聞いてみたい気もします。

車に気をつけながら、観察して下さい。

木は遠いので、双眼鏡などがあるとよいです。

この橋の上では、1度だけですがヤマセミに出会ったこともあります。

ワシポイント2

セイヨウベツ橋をわたり、今金方向に数百m進んだ左手に、アメダスっぽい機械があって、そこが除雪されています。

車はそこに置くようにします。あまり川に近づくと雪にハマって動けなくなるので気をつけましょう。

ここは遊楽部川の川岸になります。対岸の木や、道の反対側の山の斜面の木などにワシが止まっていることがあります。

カワガラスもよく見られます。

ワシポイント3 鮭誕橋

2号橋を渡ってすぐの交差点を左折すると、すぐに鮭誕橋です。

ここは橋の上から見る木だけでなく、橋を渡って左側の奥にある木もワシが好きな木になりますので、

チェックを忘れないようにしましょう。

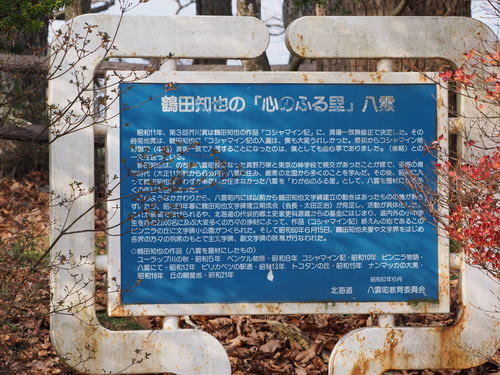

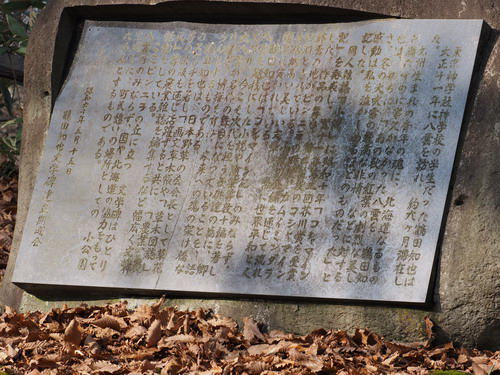

ワシポイント4 鶴田知也の碑

上八雲で折り返して、清流建岩橋の交差点を直進し、八雲市街地へ向かいます。

道は間もなく登り坂になります。

この坂の途中から川の方を見ると、ワシがいることが多いです。

しかし、それなりの交通量があるので、道端に駐車すると迷惑になります。

坂を登りきってすぐ左に駐車場があるので、そこに車を置きましょう。

ここは芥川賞作家鶴田知也の碑があるところです。

コシャマイン記についての看板があるので、ここで有名なコシャマインの戦いがあったのかと思いますが、違います。

鶴田知也の書いた本の主人公がコシャマインと言う名前なのです。

この辺から、川の方や対岸の木を探すと、ワシがいることが多いのです。

ただし、距離がありますので、双眼鏡や、望遠レンズがあったほうがいいでしょう。

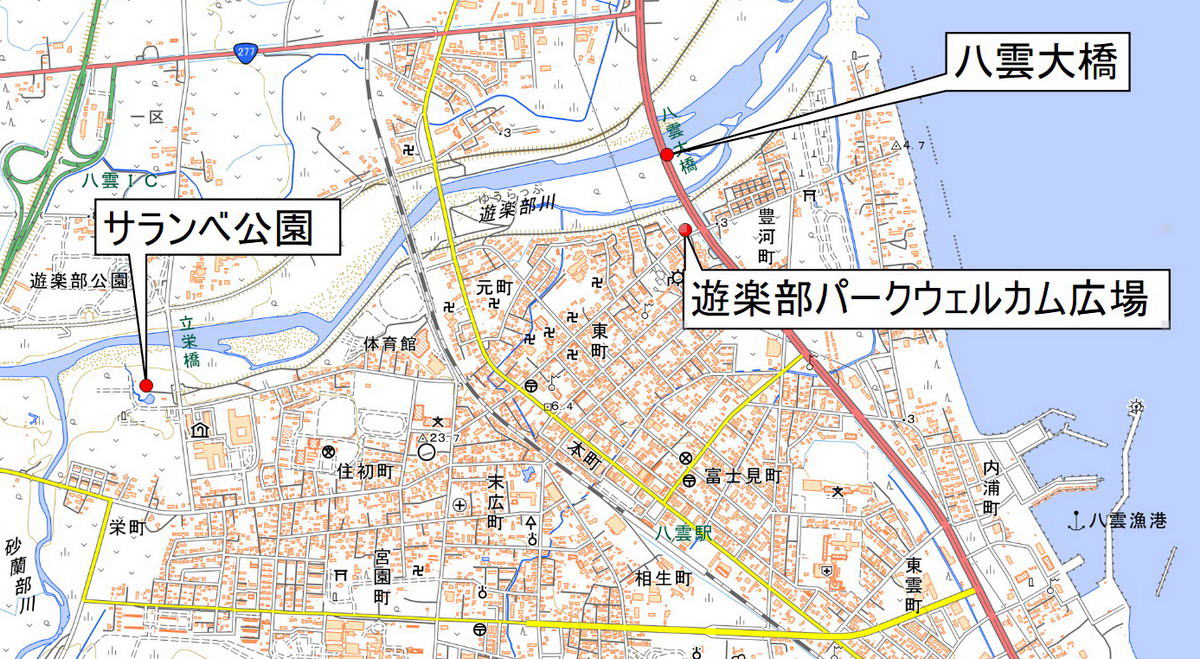

ワシポイント5 八雲大橋

国道5号線の大きな橋です。そこから海の方を眺めるとワシがいることがあります。

車は近くの遊楽部パークウェルカム広場の駐車場に置き、歩いていきましょう。交通量がものすごいので、橋の上などで駐車できません。

ただ、冬季間はトイレが閉鎖になっていて使えませんし、駐車場が雪捨て場になっていることもあり、いつでも止められるわけではないことに注意してください。

橋の上は、風が強く、ワシを見に行く冬場などは数分で体が冷え切ってしまいます。

服装などには十分気をつけて出かけてください。

YOUTUBEにも上げています。

また、2017年には、アオサギが近くの木にコロニーを作っていました。

ところが2024年には、すっかりウミウに乗っ取られていました。

アオサギはどこへ行ってしまったのでしょうね。

2024.07.01 作成

2024.01.06 取材

2022.12.11 取材

2021.12.11 取材

2020.12.12 取材

2020.11.28 取材

2020.01.05 取材

2016.01.23 取材

2015.01.04 取材

2013.12.23 取材

2009.03.01 取材

2008.03.09 取材

| TOP | 市町村別 |成り立ち別 | 目的別|資料|八雲町TOP|