ピリカカイギュウ化石のクリーニング

化石は、掘り出しただけでは役に立ちません。クリーニングという、土や泥を落とす作業をして、初めていろいろな分析ができるようになります。

ピリカカイギュウの化石は、世界でただ1つしかありません。クリーニングの失敗は、どれだけの損失になるかわかりません。しかし、やらなければ無価値です。研究者だけに任せていては、クリーニングに何十年かかるかわかりません。今金町では、「美利河海牛化石調査研究会」が作られ、北海道教育大学岩見沢分校と手分けして、クリーニングに取りかかることになりました。

ここでは、クリーニングの様子を紹介します。

発掘したとき、上から石膏で固めました。クリーニングは、その面をひっくり返して下にして、裏側の土の面から掘り進めます。

クリーニングには、いろいろな道具が使われます。これは自転車のスポークの先をつぶしたもので土を少しずつ、少しずつ掘っているところです。

姿を現してきたP−4(吻部)(鼻の先) テカテカしているのは、パラロイドという樹脂で固めていくため。このようになるまで数ヶ月以上かかります。

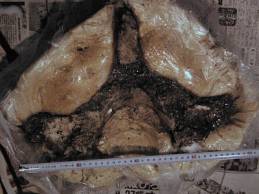

これは、ビニールをかけられた上に発泡ウレタンで固定された胸骨。

発泡ウレタンは、彫刻刀などで、切り出していきます。

クリーニング途中で、激しく壊れてしまった骨もありました。これはパラロイドで固定しているところですが・・・。

結局なんだかわからなくなってしまいました。たぶん上腕骨であろうと推定されました。

比較的保存状態のよかったろっ骨の一部

海牛の骨は、クジラに比べて、緻密につまっています。

骨の表面にもパラロイドを塗って固定します。

ほぼクリーニングが終わったろっ骨。 なんとホオジロザメの歯までついていました。 ということは、この海牛はサメに襲われたのでしょうか?

教育大学岩見沢分校でクリーニング中の頭骨

同じく、肩胛骨。 たばこの箱と比べると、その巨大さがわかるでしょう。

クリーニングを終えた頭骨。

同じく、右肩胛骨。

クリーニングが終わったら、型を取って、樹脂でレプリカを作ります。

不足な骨などは、粘土で型を作っていきます。

こうして、10年以上もの地道な作業の結果、ピリカカイギュウは、全身骨格としてよみがえりました。

体長8メートル以上という、世界でも最大級の海牛でした。そこに至るまでは、本当に地道で地道で、コツコツとした作業の繰り返しでした。今金町の美利河海牛化石調査研究会の皆さんの努力には敬服します。

岩見沢でクリーニングされた頭骨と、今金でクリーニングされた吻部(P−4)が見事に組み合わさり、立派な頭蓋骨になりました。