鳴川(なるかわ)安山岩にみられる「半球面レンズ状節理」

地球科学58巻3号

フォト:安山岩中の半球面レンズ状節理

短報:北海道亀田郡七飯町産の鳴川安山岩にみられる「半球面レンズ状節理」

より再構成したものです。詳しくは、地球科学をご覧ください。

中嶋 久(函館市立高丘小学校:発表時)

新井田 清信(北海道大学理学研究科:発表時)

注意

函館公園の敷石は、改修工事のために失われています。

市民の森、外人墓地の中国人墓地の周りなどで見ることができます。

高温マグマが地表に噴出したり,地下浅所に貫入したときにつくられる柱状節理や板状節理などの伸張節理(extensionjoint)はよく知られています。 これらは,溶岩の冷却・収縮によってできる非造構性の節理とみなされ,一般に,平坦な引張性の破断面で特徴づけられます.火山学や構造地質学分野での溶岩にみられる伸張節理の研究は進んでおらず,溶岩内部に生じた伸張節理としては,柱状節理や板状節理のように平坦な破断面で特徴づけられる節理以外に規則的な形状をもつ節理の報告事例は知られていません.

北海道亀田郡七飯(ななえ)町鳴川(なるかわ)に産出する安山岩は,三谷ほか(1966)によって「鳴川安山岩」と呼ばれています.この安山岩溶岩は,明瞭な柱状または板状節理を持っています。また,敷石や砕石などさまざまな用途の石材になっていて,「七飯石(ななえいし)」という名前で出荷されています。

この鳴川安山岩の板状節理を活用した敷石が,函館市内にある函館公園の遊歩道に用いられており,敷石の表面を観察すると、底浅の球面状の節理が多数観察されます(第1図).

この節理は,破断面の形状が特徴的で,ちょうど丸くスプーンでえぐり取ったような皿状の形をしており,半球の深さと半径の比が極めて小さい底浅の半球面レンズ状割れ目で特徴づけられます.

このような球面状の節理は,これまでにシルト岩や頁岩などの堆積岩からの報告(Pollard

and Aydin, 1988)のみで,安山岩溶岩では知られていません.ここでは,これを「半球面レンズ状節理」と呼ぶことにします。

第1図 函館公園の敷石遊歩道.安山岩の敷石表面は自然のままの板状節理になっており,その表面のあちこちに半球面レンズ状節理ができています.

第2図 函館公園の敷石表面に見られる典型的な半球面レンズ状節理です。半球面の底のほぼ中央に白い斜長石の自形巨晶があり,そこから放射状にハックル(hackle)や羽毛状構造(plumose

pattern)が観察されます.

第3図 斜長石巨晶は,ほとんどの半球面レンズの底面に認められます.破断途中の割れ目も多数観察されます.

第4図 初めに右側が割れ,その後左側が割れていることがわかります.このような複合した割れ方を示すものを,ここでは「兄弟割れ目」と呼ぶことにしました.

第5図 大きく割れた半球面節理の中にさらに小さな球面割れ目ができています.これを「親子割れ目」と呼ぶことにします.

第4図や第5図の複合した割れ方から,破断の時間的な前後関係を判断することができます.

このような半球面レンズ状節理は,すべての事例で,安山岩溶岩中にすでにできている既存の柱状節理や板状節理の節理面に生じています.

ここでは,この安山岩敷石で観察される半球面レンズ状節理の産状を記載し,同時に鳴川の砕石場における安山岩溶岩の露頭観察結果を述べ,この節理のでき方を考察してみます。

鳴川安山岩について

鳴川安山岩は,灰白色で緻密な普通輝石しそ輝石安山岩で,北海道亀田郡七飯町の鳴川周辺地域に分布しています(第6図).この安山岩の詳細な固結年代は不明です.三谷ほか(1966)はこれを峠下火山砕屑岩類(新第三紀中新世末期~鮮新世)の中に貫入した岩床状岩体であると報告しており,新生代新第三紀末期のものとみなされています.貫入岩体は,全体的に均質で,新鮮な安山岩溶岩からなっています.

第6図.函館公園および鳴川安山岩の砕石場の位置.国土地理院20万分の1地形図「函館」を使用.

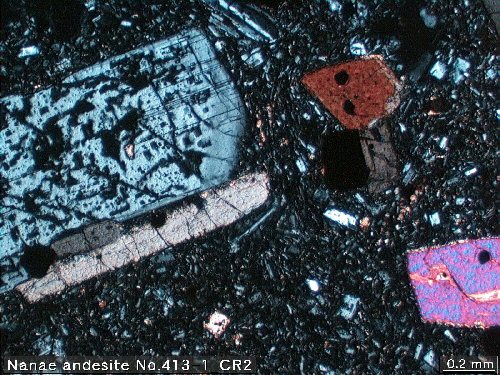

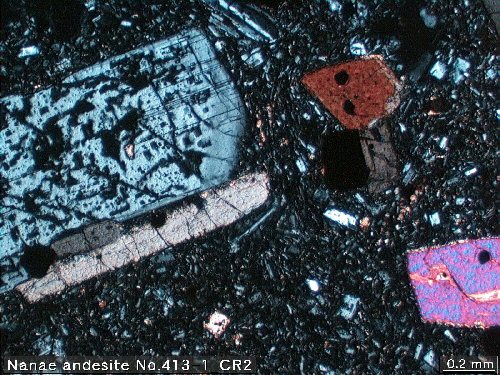

岩石薄片の鏡下観察によれば,鳴川安山岩は多数の斜長石斑晶および普通輝石,しそ輝石斑晶を含み,石基は細粒な斜長石,普通輝石の粒間をガラスが埋めたハイアロピリティック~インターサータル組織を示します(第3図).多数の自形粒状の不透明鉱物も含まれています.石基粒間ガラスは新鮮であり,透明~淡い褐色を示します.稀に,斜長石の巨晶が含まれ,そのサイズは最大長径で2.5

cmにもなります.鏡下では,直径0.8 cmの斜長石巨晶が観察されており,著しく均質な灰長石質コアをもつ斜長石でした.このリムには明瞭な正累帯構造が観察されました.また,緑泥石などの変質鉱物はほとんど認められず,斜長石斑晶や石基ガラスの一部を極めて少量の褐鉄鉱が置換していました.

第7図.鳴川安山岩の偏光顕微鏡画像(試料No. 413-1).上がクロスニコル,下がオープンニコル.Pl:斜長石,cpx:単斜輝石,opx:斜方輝石,mt:磁鉄鉱.

半球面レンズ状節理の産状(1):函館公園の敷石

函館公園の遊歩道は,博物館,図書館前を通る長さ約200m,幅4mほどの石畳です.そこには,一辺が20~61

cm,大小様々な形をした鳴川安山岩が敷き詰められています.この敷石安山岩は,先に述べた七飯町鳴川の砕石場から搬出された「七飯石」で,敷石の表面は自然のままの板状節理の節理面になっています.その中には,底浅の半球面割れ目をもつものが珍しくなく,平均して数mに1つくらいの割合で観察することができます.

第8図.函館公園遊歩道の安山岩敷石の表面に観察される底浅の半球面レンズ状節理.表面の形状が真円にちかい典型的事例.

底浅な半球面割れ目は,既存の柱状節理や板状節理の平坦な面に形成されており,底の浅い皿状の球面体割れ目を呈しています(第8図).

第1表に,個々の半球面レンズ状節理の形状の観察データ(サイズの測定結果:長径×短径×深さ),楕円率,および後述する斜長石巨晶(核)のずれを一覧にしてみました.

函館公園の敷石の観察では,敷石のサイズが最大で60cm程度であるため,第1表の観察データには大型の半球面レンズ状節理が含まれていません.第1表の観察データからは,直径の小さい割れ目の方が深さ/直径比が大きく,底が深くなる傾向がみられます.

典型的な形状としては,ほぼ円形の底浅の半球面体ですが,中には楕円形のものや,扁円形のものも認められます.

第9図.底浅の半球面レンズ状節理の底部に含まれる斜長石巨晶. サイズは長径1.6cm.画像の白抜き部分を拡大.

敷石安山岩の観察調査では,ほとんどの底浅な半球面割れ目から斜長石の巨晶が確認されました(第9図).この巨晶は自形であり,最大長径は2.5

cmにもなります。

斜長石巨晶は,例外なく半球面割れ目の底の部分に認められ,そのほぼ中心にある場合と,片寄っている場合があります.

第10図.半球面レンズ状節理の破断面表面に観察されるハックル.巨晶斜長石から球面外縁に向かって放射状に成長しています.

底浅な半球面割れ目の表面には,一般に引張破断の引きはがしのときに作られるとされる羽毛状構造(plumose pattern)や,ハックル(hackle)が観察されます(第10図).

多くは,半球面の周縁部で明瞭に見られます.また,シャープなハックルは,斜長石巨晶の周りに観察されることが多いのです.このことは,斜長石巨晶が底浅な半球面割れ目の核になっていることを意味すると考えられます.

| No. |

タイプ |

長径(cm) |

短径(cm) |

深さ(cm) |

楕円率*1 |

核のずれ*2

(cm) |

ずれの

程度*3 |

| 1 |

単独 |

35以上 |

20.0 |

1.5 |

? |

不明 |

? |

| 2 |

単独 |

27.0 |

20.0 |

1.3 |

1.35 |

n.d. |

? |

| 3 |

単独 |

25.8 |

20.9 |

n.d. |

1.23 |

1.0 |

1.94 |

| 4 |

単独 |

25.0 |

20.5 |

1.6 |

1.22 |

n.d. |

? |

| 5 |

単独 |

23.7 |

19.9 |

n.d. |

1.19 |

5.0 |

10.55 |

| 6 |

単独 |

23.5 |

13.0 |

0.9 |

1.81 |

n.d. |

? |

| 7 |

単独 |

23.0 |

12.0 |

0.9 |

1.92 |

n.d. |

? |

| 8 |

単独 |

19.0 |

15.5 |

1.7 |

1.23 |

n.d. |

? |

| 9 |

単独 |

18.0 |

16.0 |

1.5 |

1.13 |

n.d. |

? |

| 10 |

単独 |

15.3 |

15.3 |

2.1 |

1.00 |

3.1 |

10.13 |

| 11 |

単独 |

15.1 |

13.8 |

n.d. |

1.09 |

2.2 |

7.28 |

| 12 |

単独 |

15.0 |

12.5 |

1.6 |

1.20 |

n.d. |

? |

| 13 |

単独 |

13.2 |

11.5 |

n.d. |

1.15 |

2.5 |

9.47 |

| 14 |

単独 |

13.1 |

12.9 |

1.9 |

1.02 |

1.4 |

5.34 |

| 15 |

単独 |

12.7 |

10.5 |

n.d. |

1.21 |

1.1 |

4.33 |

| 16 |

単独 |

12.0 |

11.0 |

1.3 |

1.09 |

n.d. |

? |

| 17 |

単独 |

11.8 |

7.6 |

n.d. |

1.55 |

2.4 |

10.17 |

| 18 |

単独 |

10.7 |

10.1 |

2.0 |

1.06 |

1.3 |

6.07 |

| 19 |

単独 |

10.6 |

9.6 |

n.d. |

1.10 |

0.0 |

0.00 |

| 20 |

単独 |

7.9 |

5.6 |

n.d. |

1.41 |

1.2 |

7.59 |

| 21 |

単独 |

7.2 |

6.9 |

n.d. |

1.04 |

1.6 |

11.11 |

| 22 |

単独 |

4.9 |

4.7 |

n.d. |

1.04 |

1.5 |

15.31 |

| 23 |

単独破断途中 |

10.0 |

7.0 |

破断途中 |

1.43 |

不明 |

? |

| 24 |

親子a親 |

30以上 |

25.0 |

0.7 |

? |

不明 |

? |

| 25 |

親子a子 |

15.0 |

破断途中 |

破断途中 |

? |

不明 |

? |

| 26 |

親子b子 |

15.0 |

10以上 |

1.1 |

? |

不明 |

? |

| 27 |

親子c子 |

7.4 |

6.7 |

0.9 |

1.10 |

1.4 |

9.46 |

| 28 |

兄弟a兄 |

18以上 |

20.0 |

1.2 |

? |

不明 |

? |

| 29 |

兄弟a弟 |

20以上 |

15以上 |

1.0 |

? |

不明 |

? |

| 30 |

兄弟b兄 |

13.5 |

8.4 |

1.8 |

1.61 |

1.9 |

7.04 |

| 31 |

兄弟b弟 |

7.5 |

破断途中 |

破断途中 |

? |

不明 |

? |

| 32 |

兄弟c兄 |

30.0 |

16.5 |

1.7 |

1.82 |

n.d. |

? |

| 33 |

兄弟d弟 |

13.0 |

9.0 |

1.7 |

1.44 |

n.d. |

? |

| 34 |

3人兄弟aの3男 |

10.0 |

7.5 |

1.0 |

1.33 |

n.d. |

? |

| 35 |

3人兄弟bの3男 |

21.0 |

9以上 |

2.4 |

? |

不明 |

? |

| 36 |

3人兄弟cの長男 |

33.0 |

24.0 |

2.1 |

1.38 |

n.d. |

? |

| 37 |

3人兄弟dの長男 |

38以上 |

28以上 |

2.3 |

? |

不明 |

? |

| 38 |

3人兄弟dの2男 |

15.0 |

12.0 |

1.4 |

1.25 |

n.d. |

? |

| 39 |

3人兄弟dの3男 |

6.0 |

4.5 |

0.8 |

1.33 |

n.d. |

? |

*1:楕円率=長径/短径

*2:核のずれ=半球面長軸中央(長径/2)からの距離(cm)

*3:ずれの程度=100X(核のずれ/長径/2)

第1表.底浅の半球面レンズ状節理の観察データ.

半球面割れ目の形状(真円~楕円形)と斜長石巨晶(核)の位置との相関を検討してみました.

表1の楕円率(=長径/短径)と核のずれ(半球面の長軸中心点から距離)からは,観察節理No.17やNo.20などの一部に明瞭な正相関が認められるものの,ずれの程度が大きい場合でも真円に近い形状を示す事例の多いことがわかります.また,斜長石巨晶の形や長軸方向と半球面割れ目の形状との相関についても検討してみましたが,いまのところ明瞭な関係は見つかっていません.

第11図.破断途中の半球面レンズ状節理.破断面はまだ剥がれきっておらず,敷石表面(板状節理の表面)にひび割れだけができているもの.

敷石の中には,破断途中の,まだ剥がれきっていないひび割れだけの節理も観察されます(第11図).いくつかのひび割れは人力で引きはがすことができないので,それは破断の途中であり,その引張性の破断は既存の板状節理表面から入っていくことがわかります.

半球面割れ目の核となる斜長石巨晶が溶岩内部(半球面の底)にあるので,破断はまず巨晶周辺で発生すると考えられるのですが,割れ目の成長は全体的には溶岩の表面から内部(底)に向かって進行すると思われます.

第12図.複合した半球面レンズ状節理「親子割れ目」.大きな半球面レンズ状節理の中に小さな半球面レンズ状節理ができています.

第13図.複合した半球面レンズ状節理「兄弟割れ目」.先にできた「兄」割れ目があるために,後にできた「弟」割れ目は,「兄」割れ目を切らないことになります.このことから、割れ目の前後関係がわかります。

大きな底浅の半球面割れ目の中に,小さな半球面割れ目ができている場合もあります(第12図).ここでは,このような複合した半球面レンズ状節理を「親子割れ目」と呼ぶことにします.

また,1つの底浅半球面割れ目に,寄り添うようにもう1つの半球面割れ目ができているものも観察される(第13図).このような割れ方を「親子割れ目」と同様に「兄弟割れ目」と呼ぶことにします.

これらの「親子割れ目」や「兄弟割れ目」は,引張性破断の進行(節理面の形成順序)に前後関係があることを示唆します.すなわち,大きなものができてから小さなもの(「親」ができてから「子」)が,また,より連続的な割れ目のものができてからより不連続なもの(「兄」ができてから「弟」)ができたことがわかるわけです。 このことは,割れ目の円弧の切ったものと切られたものの違いで判定できます.

第14図 複合した半球面レンズ状節理「双子割れ目」.これでは前後関係がわかりません。

さらに,複合した半球面レンズ状節理のタイプとして,「双子割れ目」も観察されます(第14図).この場合,「双子」の接合部分はほぼ直線的であり,その形状は両者ともにほぼ同じになります.したがって,「双子割れ目」の形成順序に前後関係は認められません.

半球面レンズ状節理の産状(2):砕石場の大露頭

第15図. 七飯町鳴川の砕石場です.ここでは,みごとな板状節理⑤や柱状節理⑥が観察されます.⑥では,柱状節理の表面に半球面レンズ状節理ができているのがわかります.

第16図.鳴川安山岩の砕石場.安山岩溶岩の岩体内部にみごとな板状節理が観察されます.

第17図.鳴川安山岩の砕石場の露頭で観察される半球面レンズ状節理です.岩体内部の柱状節理の表面にできていました.

この大露頭全体を見渡すと,鳴川安山岩の貫入岩体は巨大で,複数の冷却ユニットが重なり合って1つの大きな岩体を構成していることがわかります.岩床状の岩体の層厚は,全体で約210mにもなります.それぞれのユニット内部には,明瞭な節理が観察されます(第15図).多くは板状節理で,部分的に柱状節理も発達しているところがあります.

砕石現場の露頭でも,やはり,既存の板状節理・柱状節理の表面に底浅の半球面レンズ状節理が観察できます(第17図).そのサイズや産状など,函館公園の敷石の表面で観察される節理によく似ています。

第17図の写真のように,やはり斜長石巨晶が半球面の底部に認められます.

第18図. 露頭の垂直面にも半球面レンズ状節理が観察されます.

露頭観察で重要な観察ポイントの1つは,貫入岩体内部のどこに半球面レンズ状節理ができているか?です.

露頭観察にもとづくかぎり,半球面レンズ状節理は貫入ユニット内部に散点的に出現し,貫入ユニット特定の部分に濃集する事実は認められませんでした.

また,観察された半球面レンズ状節理の全てが貫入岩体内部に形成されている既存の柱状節理や板状節理の表面にできており,半球面節理の凹んだ側が下方(重力方向)を向くなどの重力規制の産状は認められませんでした(第13図).

第19図. 砕石場では,直径1mにも達する大型の半球面レンズ状節理も観察されました.

松田砕石会社の松田安幸氏の談話では、次のような情報が得られました.

1.この半球面割れ目は,人工的にできたものではなく,自然発生的である.

2.本格的な操業を開始した数10年前にはもっと多数できていたが,最近ではそのような部分は掘り尽くしてしまっている.

考察:底浅の半球面レンズ状節理の形成

砕石場の露頭でも底浅の半球面節理が観察されることから,函館公園の敷石の割れ目は,車や人の通行などの人為的な動作が発生原因ではなく,鳴川安山岩そのものに発生原因があると判断されます.

底浅の半球面レンズ状の節理は,これまでにシルト岩や頁岩などの堆積岩から報告されています(Pollard and Aydin, 1988).この場合,堆積岩中の化石や空隙,鉱物粒子やソールマークなどの不均質性によって,最初の破壊が起こると考えられています.函館公園の敷石や鳴川砕石場の底浅の半球面節理のほとんどの事例で斜長石巨晶が核として現れることから,この節理の発生の主因は安山岩溶岩の物質的不均一性によるものであると考えられます.

溶岩流や岩脈で良く知られている柱状節理や板状節理は,一般に冷却節理(cooling joint)とみなされ,高温マグマの固結時に岩体内部で生ずる冷却・収縮による引張性のメカニズムが考えられています.半球面レンズ状節理の場合,すべてが既存の柱状節理や板状節理の表面にできていることから,冷却節理の形成と同時か,あるいはそれ以降(冷却後)に発生したとみなされ,貫入岩体の冷却収縮が主因であるとは考えられません.また,「親子割れ目」や「兄弟割れ目」の産状から,新たな破断の発生時に,破壊条件としてすでに応力が解放されている既存の節理面の存在が考えられます.

このような産状を総合的に判断すると,底浅の半球面レンズ状節理は,

(1)安山岩内部に潜在的に保持されていた残留応力が開放されることで現れる引張性の節理であり,

(2)小型の半球面がつくられる原因は散点的にまばらに含まれる斜長石巨晶に応力集中が生ずるためであると考えられます.

また,半球面割れ目の表面に羽毛状構造やハックルが観察されることから,

(3)引張性の破断(引きはがし)によって節理が成長したと推定されます.

残留応力が作用した節理形成メカニズムは,これまでに,地下に伏在する火成岩体などの地質体が上昇・隆起するような広域的な造構場で議論されてきました(例えば,Price,

1959;McClay, 1987).

この安山岩の半球面レンズ状節理の場合には,既存の柱状節理や板状節理によってすでに小型のブロック(スラブ)に破断されています.にもかかわらず,その内部にはわずかながら歪みが残留していて,この残留応力によって伸張破断が生じていると考えられます.

関連事項

七飯町鳴川砕石場

七飯町本町見晴公園

函館市函館公園

函館市市民の森

| TOP | 市町村別 |成り立ち別 | 目的別 |資料|